-

馮以力—在書法長河對岸回看過來的光景|島聚

April 15, 2022(島聚專題評論)陳育強老師(以下我還是稱他陳生)在畫廊Contemporary by Angela Li最新油畫個展《天雨粟》(Sky Rains Grain)與漢字甚至書法有關,以油畫呈現,順理成章令人想到抽象主義一環。故陳生亦開門見山地說作品是包含這三個元素:書法、漢字、冷抽象。 退與進 「天雨粟」借用了古中國神話倉頡造字時出現的神蹟,直接地將創作的思考時間點倒後降落在人類剛發明文字之時,去想像那個甚麼書法、繪畫、甚至連「藝術」都未形成的節點。這與他退休不久後於2017年在巨年畫廊以IPAD書法及當代陶瓷為媒介、名為《不如重新開始》的個展有著相同命題:如果一種藝術媒介返回原初剛誕生之時,抹去歷史重頭再來——但同時間不摒棄累積至今的技術和知識——它會有甚麼可能性?而陳生為何要問這個問題?且看他2017年在牛棚一個中大藝術聯展中展出的水墨作品陳述中可能找到答案: 「把傳統藝術形式、物料和技巧看作現成物及以反應式技巧來對應,無可避免地必須和經年月累積但僵化了傳統技巧爭持角力,找回傳統發仞之時的活潑初心。」 這種「活潑初心」近乎梅洛龐蒂說塞尚「他畫的就像世界上沒有人以前畫過的一樣」,重點是那種藝術家獨有看事物的新鮮感。不過,這個問題如以書法代入,恐怕會比繪畫更難回答。因為書法吊詭之處是它建基於漢字,而文字必然是人造的符號。它不是在(至少有意圖忠實地)模擬一個能被經驗的客觀物理存在物,也沒有一個形而上的理型。它一旦存在本身就依附著某一種人為的審美傾向。因此,理論上繪畫還可以說如何用最直覺、最不被任何既定觀念等影響來畫畫,但就書寫漢字而言,當你一開始在學一個字怎樣寫,文化已經同時開始介入你的書寫。陳生自覺是一名現代主義者,崇尚藝術的純粹性。如果說「天雨粟」對應人類文明剛甦醒之時,這個展覽更針對的問題似乎是:書法能否脫離文化而獨立地為藝術而藝術? 這可能是書法藝術發展以來其中一種沉重的掙扎。文化之於書法,是賜它法力同時又劃下它的疆界、限制它自由的阿拉丁神燈。漢字由被發明到逐漸發展成為一門藝術叫作「書法」,形成一個獨立且堅固的自我完善系統,當中文化對其影響一直無遠弗屆:由文人到帝王支配了審美傾向、儒道釋的哲學框架、政權教化的工具、道德修養之彰顯、文學的支撐,到由清末及現代觸及了國家民族象徵的身份認同之功能等。既然如此,與其撼動以至推倒整個文化,我們能否試從書法長河的對岸回望,可能更能清楚看到它的全貌?陳生自言亦受後現代的精神影響,思考如何在一個完整的世界裡帶入一些負托邦(dystopian)的想法,意即在系統內尋找一些沒有那麼完整但具有個性的東西。這或許能在一個龐大文化中找到些隙縫然後從中發現一些新光景。 書與畫 陳生正是從物料、工具性而盡量排除了文化性來切入繪畫和書法——利用「西方」的塑膠彩、畫筆、畫布相對於「東方」的墨、毛筆、宣紙。誇張地說,是工具而不是文化定義了藝術媒介包括書法的本質和範圍,因為工具的極限就是人類活動(以至其所帶來之經驗)的極限。它是不能違反物理定律的:正如你要去某個地方,你選擇坐車去,你不能硬要那架車下水去;但如你改乘船,便可以行水路了,但就同時放棄了陸路——更換工具就令經驗也改變了,而當你水陸兩路的交通工具也試過,你認知的世界便具有兩者的經驗。同樣地,以油畫來「畫字」,透過反省兩套工具迴異的物理性,一方面質疑對一套工具定義出來的藝術媒介(在此是書法)的固有認知,另一方面以另一套工具的特性(油畫)來打開前者(書法)新的可能性。 我所指質疑書法的定義是本質上的,不是傳統筆法章法、個人素養要求等旁枝末節。這包括: 書寫性(calligraphic),關乎到一次性、不可重複、不可修改、偶然等性質,代表著一種不可逆的時間線性,這與紙筆墨這個組合能高度敏感地反映身體(主要是手)狀態的微妙變化有莫大關係。 極簡的抽象性。書法本身可被視為一種以「減法」方式來看事物,所謂「囊括萬殊,裁成一相」(出自唐張懷瓘《書議》),「裁」正正就是藝術創作上的減法。意思即是書法本身就是將外界可視形象中一切可能捨棄的——包括形體、色彩、質地等——都被捨棄(邱振中語),只剩下的經書家心手眼提煉淨化後的線條或符號而組成之極度抽象形式。使用紙和墨不是因為它們是黑白色,而是無視顏色。 我們一直以來寫字、寫書法,都是基於以上相當堅實的基礎進行。書法本作為一個自足的世界也就是按照以上的規則運行,衍生整套系統的種種規範以協助作出審美判斷。但相對以上,油畫具有從本質上相反的特性。比如說陳生今次展覽的作品《拭擦心塵》,本是《心經》「書法」,但油畫不用一筆過、一次性或不可逆,「寫」完一個字可以重複地新一層蓋過上一層顏料,又或可以在畫布上刮走顏料以減法來做出新的痕跡,這些方法都是筆墨在物理上不能做到。這正是在塑造新的「寫字」經驗:時間不再是只線性向前,而是可以不斷又前進又倒後,甚至出現不同時間線的相疊。當打破了時間的線性單方向後,剩低是造形和對它的感受。這與佛家多視時間為空(幻覺)的觀念亦類近,故以《心經》作為文字內容是絕配。又例如,塑膠彩顏料的性質不能做到紙和墨滲化效果,畫筆也無能力像毛筆般順滑地又有變化地一筆過連續拖行一條線,但用在作品《磨鏡》來訴說著那個因磨鏡片為生因而長期吸入玻璃粉塵而死的理性主義哲學家史賓諾沙,那種艱澀、厚重得來又有點迷幻的傷痕,非常貼切。 如果視魏晉為(狹義的)書法藝術的起點,亦接受晉人書法是傳統認知裡近膜拜式的書法最高殿堂,那當時藝術與非藝術(日常生活,例如寫尺牘)之間的界線相當模糊的;但對於這種曖昧、不分明不但不被後人(文人)排斥,反而更成為後來書畫家的畢生追求,甚至可以說差不多所有重要的書畫理論最終也指向這點:「無意於佳乃佳」也好,自然、率性、即興、不經意、不刻意、不造作、不自知……也好,最接近這種狀態就是沒有意識在「做藝術」而只是在「日常書寫」,所以在文人眼中「匠」是貶義。這也深受道家和禪宗思想影響,如現代書論家盧輔聖曾說:「當書寫成為純粹的書法時,澄懷味道或技進乎道的幸運,便與之無緣了。」亦因此,為了更有機會達到這種境界,使用的工具必然是最少、最方便,而那種行為——寫字——亦必然是最直接、最不多加修飾、最簡煉,除了線條沒有其他,如硬要從藝術角度看可以說出來的效果很統一、完整、自然。但相反地,陳生的《藏》、《機》、《邀》和《隨》幾張色彩較豐富的油畫,他指出他很自覺地採用了一些繪畫的文法和語言,刻意地將它們看成現成物。畫上去的方法不是統一的畫法,而是傾向用拼貼的方式,將不同的技巧拼貼在畫上,任由它們之間的差異產生無定向的關係。但最能體現混合媒介的拼貼精神反而是他在運用眾多不同繪畫技巧之同時,竟有意無意地保留了部分書寫漢字的習慣甚或法則(比如跟隨「正統」筆順的一次性書寫),例如《覺》的「儿」、《隨》的「辶」、《風遠》等,這些字或筆劃結構又不是完全「畫」而是「寫」出來。我想起這也不是陳生的第一次試驗,之前他有幅叫《大風起》的書法作品,也是不同技巧和物料應用在同一作品上:在紙皮上先以石膏粉底料打底,再上墨,最後用黃色塑膠彩;好些地方因上了不墨,用篆刻概念以刀代筆完成字的筆劃。 相對於書法對顏色的排除,明顯地《天雨粟》的作品披上像神話般的絢爛色彩,讓我聯想到《九歌》般的鬼神世界,但同時具有像現代城市獨有如燈光、電力、金屬般的殘影。這可能來自傳統上油畫布是不能像宣紙般留白,而要用顏料填滿;那當思考怎樣填滿的時候,便是在思考線條和空間的關係。原本書法的「知白守黑」深受道家思想影響,「有」與「無」相生;但現在本應是文字結構之中以及字與字之間的虛位再不是虛、白、無或空,而是全皆是充實的「有」。例如作品《之》、《光》和《上下》,原本構成漢字的線條分界出來的空間現在全由色塊補上,反過來是先由空間組合一起時的相互邊界才構成那個「字」。這或許更能逼使人去理解「筆跡者界也」、「計白當黑」等古老書論,正如清代惲南田指出「今人用心,在有筆墨處;古人用心,在無筆墨處。倘能於筆墨不到處,觀古人用心,庶幾擬議神明,進乎技已」。 中國很早便出現了以儒、道兩家為主流的極理性哲學思想,兩者不約而同地高舉以理性管束人類意識當中的動物衝動和慾望,調解人心以至社會的混亂。「五色令人目盲」,色彩被貶抑和犧牲,更不用說像西方會發展出從科學角度研究的色彩學。神話、鬼怪、巫妖等等「不文明」的迷信(例如古中國的夏、商、楚文化)只能於「文明」完全形成之前找到,但往往藝術創作的動力如陳生常主張正來自那種人浮沉於回歸成半人獸的狀態,五感全被開通去感受外界及自身而不受理性攔路:試問科學上天真的會下穀物雨嗎? 分與合 如按照傳統脈絡來說書法是「正」,以西方油畫技巧來畫字是「反」,那個正反之間的狹縫中窺見的新光景應該「合」於——正如陳生作品的三個元素最後一個——(冷)抽象。固然「抽象」一詞是英文翻譯,本來自於本質與現象可被區分的二元思維,不同於東方哲學偏向從一整全的角度來看事物;但「象」字在中國確實古而有之,它不完全是世界萬物的客觀呈現,但又不是完全形而上獨立於經驗世界的觀念,又不能完全脫離經驗世界。古人所說的「象」思維,是人意識到經驗外界而產生的審美,當中有想像、回憶、情緒、感受等等,但又不完全只是這些。 而說到底,中國書法史從頭到尾就是造形的發展史(不論從書體、章法、風格的發展變化來看),再說白一點就是書家對造形的感覺之發展史。所以習書就是訓練對外部世界造形與漢字造形產生感覺——即「象」思維,然後將兩者交差、對比、互換,再透過身體運用工具表現出來。可以想像得到,對字形最有感覺的時候肯定是最早造字的一刻,因為沒有前科,只有對世界最直接的理解,壓縮成最簡單的線條表現出來。目前發現最古老的「漢字」是刻在一件大汶口文化出土的大陶尊上的符號,距今已超過五千年,史家稱為「陶文」,但非如甲骨文般較有系統的文字。有人估計符號表示日出,是「旦」字雛型,因為它像太陽從山上升起,中間有雲:我們可以想像先民切切實實地感受外界,經內化後由身體經工具表達出來的視覺痕跡,真正地觸及了「藝術」的本質——而它是屬於甚麼媒介?書法、繪畫、陶藝、雕刻、文學?顯然不再重要。 亦因此,對漢字造形沒有感覺的人(亦相信他對身邊的「象」也會無感),書法成不了藝術,只能規規模擬地「寫字」。而與拼音文字不同的是,這造形感覺又與漢字字義息息相關。如作品《光》裡像有放射出來的光綫;又如《斷續繼碎》,陳生說他迷上了「繼」字那五個繞絲,但在右邊加了「斤」又成了「斷」字。我想這也難怪:因為「斷」和「繼」(古字為「㡭」)兩字皆為表意文字,有模仿客觀世界(繩結、刀鋒)的象形符號,將它們並置、合併後組成新的造形,引伸新的意義,又帶來新的感興。那種具象與抽象之間、物質與意識之間像符咒般的魔力,只能說「迷」,就是對於造形或形式的產生感覺意味後的真實反應。就像Clive...Read more -

畫字人・陳育強 | 徜徉書法與漢字美學間 | 圖文:黃子翔 | 東週刊

April 13, 2022(星島日報報道) 若非陳育強解畫,觀者在他的個展《天雨粟》所看到的,可能只是一幅幅抽象構圖,未必想到這些作品,原來以書法藝術、漢字美學取經。「我把漢字看成一幅畫,讓筆劃和組成部分解構又拆解,然後以西洋畫的繪畫方式處理畫面。」有時是追求合理視覺布局的冷抽象,有時是以充滿動感與情緒的書法替代熱抽象,他的想法不斷替換,形成宛如抽象畫又似拼貼畫的有趣場景。 文:黃子翔 圖:黃子翔、Contemporary by Angela Li、藝術家提供 「我不會以書法 家自居,你可以叫我書法藝術家。」從主人公的視點看漢字,看得見田園、湖泊、天際,甚至經文,寬廣得就像宇宙,既中西混雜,也介乎具象與抽象之間,無邊無際,自由徜徉。 陳育強自十二歲開始寫書法,1983年畢業於香港中文大學藝術系,及後在美國密歇根州克蘭布魯克藝術學院取得藝術碩士,一直專攻混合媒介創作,並於1989年開始在中大藝術系任教藝術課程,2016年退休後,重拾書法藝術的興趣,原因跟年紀漸長有關。「不想再做頗費氣力的混合媒介創作,也想善用時間。」甚麼是自己才能做得好的?思前想後,他摸到了從現代藝術過渡至當代藝術之間那一塊,也就是把西方繪畫傳統,與中國書法傳統連接起來,「寫書法的大有人在,我更想從書法傳統加以發展。」他於2017年辦了一個iPad書法展,「我想從書法傳統走出來,不想完全甩掉。那是一個起點。」 以書法藝術介入當代藝術的創作者,並不多見,較著名的有內地的徐冰,香港也有徐沛之等等,「較少藝術家涉獵的原因,是很容易便跌進書法傳統,還是用毛筆、宣紙的話,想像力便局限了,難以用另一個角度審視漢字,而漢字的魅力,是箇中的結構和意思,這些都是藝術家較少觸碰的素材。」陳育強坦言,自己在創作之初,找不到太多參考,「不知怎樣做才叫合理、正確。」但寫着畫着,他漸漸走出自己的路,「甚至覺得空間很大。」 在《天雨粟》展出的《覺》,約一年多前成畫,是這個系列中較早期的創作,就如其名,他彷彿覺悟出這種獨門的畫字法則。「那些交叉讓我想到辮子,我索性畫一條辮子出來。」「目」則如一堆烏白斑駁的雲捲,最底的「丿」和「乚」則見筆劃。有趣的是,他處理畫面時,不依漢字的原本筆順,哪個部分有想法就先畫出來,他再一次強調:「我是畫字,不是寫字。」 另一幅較早期作品《斷續繼碎》,讓「繼」和「斷」混為一談。他把「幺」畫成扭毛巾似的狀態,濃墨糾纏,畫面右方的「斤」字形則清晰可見。「繼」和「斷」的字意剛好相反,以不同畫法把兩字湊作一起,形成一熱一冷對比,也甚玩味。《上下》跟《斷續繼碎》異曲同工,畫面藏着「上」「下」二字,以一劃作地平綫也成分割綫,上有雲塊下有泥田,好一幅冷抽象風景畫。 《秘》、《之》同以冷抽象的繪畫方法處理,《秘》左右部分挨擠依傍,畫面清晰不難看穿;《之》的一劃一斜,成了冷峻的幾何分割綫,陳育強把筆劃最後那條尾巴畫成晚湖,意境出來了,「『之』字很有趣,在圖形上很特別,而在字義上沒有具體內容,是『Empty』的。」他笑說,選來作畫的漢字,不是自己特別鍾愛或對自己有特殊意義,更是直覺而為,「把字看得久,畫面自然浮現。」 意境無窮 《拭擦心塵》是一幅雙聯畫,他這次畫的是《心經》,通過加與減、顯露與收藏的方法作畫。他說,《心經》的主旨,也就是超脫煩惱的方法,是離開世俗,所以他不停把「不」、「無」、「空」等字畫進去,畫面亦見「心」、「集」、「一切」等等,他亦把一些不需要的字詞抹掉,有些又留下一點點痕迹,觀者看畫時,猶如找彩蛋一樣。 《光》似是一堵伸出尖銳鐵枝的橙色的牆,既簡約也燦爛。《心》是我其中一幅很喜歡的作品,畫面如一片混濁晦暗的夜幕,亮了三點捉摸不定的燈火,照出一彎迷霧裏的物象,意境無窮。 陳育強於《天雨粟》交出十九幅作品,當中西洋畫和漢字的成分較重,書法元素較少,不乏流露禪味與機鋒,類似的書法藝術作品固然不多,但他提到中西文化自有許多參考指涉之處,於西洋畫、漢字、書法之間互為轉化,他覺得很好玩、很有挑戰性。 這次展覽,儼如打開了一個議題,他坦言會繼續「畫字」下去,甚至開拓更多可能性,「或者實驗一下,文字在看得見與看不見、明與不明白之間,可以走多遠。」 《天雨粟》 日期:即日(3月24日)至4月26日(二) 時間﹕星期一至六 10:00am至6:30pm 地點:Contemporary by...Read more -

退休後重訪年輕 陳育強個展《天雨粟》:創作熱情需被看見

April 12, 2022「本來我租studio是想用來hea的,但歎下歎走就走了一些不太歎的東西出來。」藝術家陳育強打趣道,他口中那些「不太歎的東西」就包括他最近正在舉辦的展覽「天雨粟」中,一系列糅合中國書法與西方繪畫的作品。 「離斷」與「繼續」之間的空間 《淮南子.本經訓》中提到:「昔者倉頡作書,而天雨粟,鬼夜哭」,指倉頡造字後,上天擔心人類有了文字會不事生產,於是從天降下榖物;鬼怪怕人類有了思想會不懼鬼神,於是在晚上哭泣。陳育強借用這個典故作為展覽的題目,重新把漢字拆解、想像、繪畫成畫。 「我並不是正統地使用文字,而是將文字變成一種視覺語言。」陳育強說,漢字由象形文字而來,具有圖畫性質,他這輯畫作將漢字回歸作畫,只是字義已經消失在一層蓋過一蓋的塑膠彩中。「漢字的結構對我而言未必是一幅畫,而是建築,好像搭棚一般,分成很多不同的空間、區塊。」 觀眾不能以一般理解漢字的思維去理解「天雨粟」的作品,《覺》你以為是「覺悟」、「覺察」,但陳育強會說他覺得「覺」上的兩個「乂」是一條鬢辮。「有時我對一個字有興趣,是對字的造型有興趣,而不是字義。」 例如《斷續繼碎》中,陳育強把代表「繼續」的「繼」與「離斷」的「斷」放在一起,這兩個相反意思的字分享一個相同的部件「㡭」。「你問我為何把這兩個反義詞放在一起,我也不知道,可能『繼』和『斷』就是我這幾年的感受。」陳育強把「糸」想像成一條被人扭擰的濕水毛巾﹐「繼」字有五條毛巾,扭扭扭扭扭,「是一個痙攣的狀態」,然後有一把刀,冰冷地斬下來,那就是「斷」。以藝術角度分析,「斷」字的「斤」部,陳育強用了一種冷抽象的處理方式,即是一種以幾何圖形、線條作為構圖的藝術形式,予人一種冷靜、理性的感覺。 陳育強是次展覽的三大元素為漢字、書法及冷抽象,把偏向熱抽象(即較帶有強烈個人情感的藝術形式)的書法以冷抽象的方式處理,是冷與熱、理性與感性的結合。例如作品《之》,陳育強以三條直線畫成「之」字,他把最底下的一橫想像成晚上平靜的湖,湖上有一面銀月,那就是「之」上的一點。脫離字義,這是「之」字給他的想像。 看見創作中的熱氣 陳育強在香港中文大學藝術系教了27年書,2016年提休,其後復出去香港藝術學院當了三年校長,如今真正放下教鞭,在火炭租了一間800呎的工作室,投入全職創作的生活。他把長方形的工作室分兩邊,一邊畫中國水墨畫、寫書法,是黑白的;另一邊畫西洋畫,是彩色的。一邊做累了就去另一邊,遊走在兩個世界,像雲,由白天走到黑夜再走到白天。 「這其實很反映我的性格,我總是想把一些極端的事物折衷、融和。」他的工作室也好,「天雨粟」的作品也好,都是在折衷中西、冷熱、新舊。這與他30年的教育生涯脫不了關係。他說教學因為要面對眾多學生、解決各種不同的問題,只能取最大的認受性、中庸、平衡,「要放下一些對藝術的執著」,不斷折衷。退休後他才學習放下這種教學模式,按他的說法是去「全情地自私」,他不再追求平衡,而是追求天秤平衡前搖晃的那幾下,那是創作的過程與熱情。 「天雨粟」的作品有很多其實仍在搖晃。陳育強在《拭擦心塵》裡抄寫《心經》經文,然後用塑膠彩遮蓋、抹走、再遮蓋,只隱約露出「空」、「不」、「一切」、「般若」、「集」等字詞,這個加加減減的動作沒有停止的一天,因此《拭擦心塵》也能視作一幅不會完成的畫作。「很多人覺得未完成的部分於我而言是很重要的,因為這樣你才看到畫家的動作、熱情,」他雙眼發亮,「如果大家來畫廊看展覽,我希望他們看到我studio的熱氣。」就好像大家去大排檔吃乾炒牛河能吃出鑊氣一樣。 變回學生投入創作 「我好珍惜這段創作的時間,我人生有大半時間去教人做創作,但我自己全職做創作其實很短時間。我需要這個時間,否則我想我的人生會有缺陷。」正式投入創作,他發現比想像中還要花力氣,「我要把以前的教學模式排除,把那些『標準地好』的『標準』移走,但移走是需要力氣。」這幾年,他嘗試與過去的部分自己截斷,繼續在創作中尋找自己。 人生有了一定的歷練,陳育強當然具備分析怎樣才是一個好作品的能力,甚至手中握著幾道撚手小菜,但他也會懷疑自己:「就算我做了一件我很欣賞的作品,也會疑惑別人是否也會覺得好?但我不表達出來的話就永遠不會知道,所以我要畫出來、表達出來,我想這也是一個自我實踐的過程。」退休後的陳育強變回一個學生,從創作中找到熱情與活力,可以自私地快樂,進入一種自我陶醉的狀態。 陳育強剛帶我們進入他的工作室,便從櫃中取出一瓶紅酒,播放美國爵士歌手Cassandra Wilson的專輯《Coming Forth by Day》,呷一口酒,隨音樂搖擺,使人想起他的畫作《上下》:上面有團雲,地下有塊田,上下中間連著一條地平線。他就這樣浮遊在天地之間。 「陳育強:天雨粟」展覽 日期:3月10日至4月26日(星期日及公眾假期除外) 時間:10:00am - 6:30pm 地點:Contemporary...Read more -

"Character driven" by On Our Radar | Mabel Lui | Post Magazine | South China Morning Post

April 3, 2022With a name derived from an old tale, “Sky Rains Grain” is a new series of paintings by Kurt Chan Yuk-keung that reimagines the birth...Read more

-

Artsing Around today with Andrew Dembina | Saadia Usmani on Radio 3 RTHK

March 24, 2022Artsing Around today with Andrew Dembina. Sky Rains Grain exhibition by Hong Kong artist Kurt Chan Check out the pics below...Read more -

The Culturist 文化者 · 【#訪談】由畫字到寫畫 —— 陳育強的「像形文字」

March 21, 2022「畫字是把一個字在一個空間裏不斷修正,重複寫許多遍……我的書法以點和線為主,在畫字時,也是在處理建築的問題。」 —— 陳育強 . 走進荷里活道Angela Li畫廊,玻璃門上「天雨粟」三隻字映入眼簾,那是藝術家陳育強最新個展的展題。「天雨粟」取自《淮南子·本經訓》記載「倉頡造字」的故事,天神怕人類有文字後舞文弄墨不事生產,所以天降穀物,以濟世人肌荒。如今是疫下大家同樣不事生產,到超市盲搶也未必有所得,不如舞文弄墨去。陳育強銳意探索文字與藝術的抽象關係,近廿幅新作都蘊藏漢字書法與抽象的元素,有時代感與生命力。 . 畫中藏字 西畫東意 . 中西合璧,一直是香港人的身份特徵。去年陳育強展過自己的水墨和書法,今次展「埋藏」書法的油畫,游走於中西界別,以西畫「翻譯」東方書法、以書法的線條結構創作油畫,打破中國書法非黑即白的格局,冷熱抽象並存,crossover得不亦樂乎。 . 「和其他門類藝術比較起來,繪畫的確未能有效地對應現實世界,但它自成體系自我完善,卻又可能是最純粹的藝術形式。」陳育強某天在臉書,盡訴心中情。中大藝術系畢業後到美國進修,之後在中大教授西方藝術近卅年,但從小寫書法和畫水墨,結果這位退休教授展開人生新階段,便以「西畫中譯、畫字寫畫」作為藝術家的創作脈絡,而他位於火炭的工作室也劏成兩半,一半中一半西。 . 趙無極以古代甲骨文入抽象畫,創作出「甲骨文時期」;徐冰以漢字顛覆英文,創作了無人能懂的《天書》及文盲也能讀的《地書》;董陽孜大器磅礡的書法騰飛於紙上成抽象墨色。陳育強幅幅畫中蘊藏漢字,讓人在抽象中猜謎,以藝術探究文字如何同時作為一種藝術形式和交流的工具,用線條、構圖及色彩說故事。抽象虛蕪當中,又見一種擺脫不了的字形與字義之約束,觀畫猶如在玩一場視覺與知性衝擊的遊戲。 . 游走形意之間 斷續繼碎 . 眼前一張雙聯抽象畫《拭擦心塵 》(Sweeping the Dust ) 斑斑駁駁,看似佈滿符號,其實是一篇心經書法,蓋上不知多少層顏色,留下凌碎的字。「好像呢喃唸心經,我用顏料刪去了(覆蓋)了好多字,就像在說唯有離開現世,才能解決問題。」《心經》濃縮的「智慧」,就是感受、思考、行動、體認全部皆是空,覺悟不去執著,便能心無罣礙(心中沒有煩惱)。...Read more -

【903格】急急看:寫畫畫字

March 10, 2022藝術家陳育強,在中文大學藝術系任教二十七年,2016年榮休後,復出在香港藝術學院擔任校長三年,學生均對他的混合媒介課堂印象深刻難忘。退休後的他投入創作,笑稱自己是「新晉藝術家」。這位新晉藝術家不斷挑戰自己,把裝置藝術、混合媒介的意念放入畫框、放上畫布,更重拾書法,混合油畫技巧,在畫布上寫畫、畫字。 圖片2:陳育強「天雨粟」個展—「拭擦心塵」 在畫布上寫上《心經》用顏料掩蓋,復始,重複以上三個步驟,最後只露出《心經》中重要的字:不/無/般若/一切/空等等。 圖片3:陳育強「天雨粟」個展—「斷續繼碎」 作品把兩個字集合起來,一個是「繼」字 另一個是「斷」字 ,出現在這兩個字之間最多的是「系」邊。當創作的時候,出現的意象就好像扭毛巾一樣,有一種強力的感覺。 圖片4:陳育強「天雨粟」個展—「磨鏡」(左) /「覺」(右) 「覺」的創作概念還原中國造字的方法,但現在是已有字,從字中激發創作。分拆覺字,上半節「爻」這個部份令陳育強想起好像一條又一條的辮鬢在一起。 「天雨粟」展覽詳情: 日期:即日至4月26日 時間:星期一至六10:00-18:30 地點:Contemporary by Angela Li 香港上環荷李活道248號Read more -

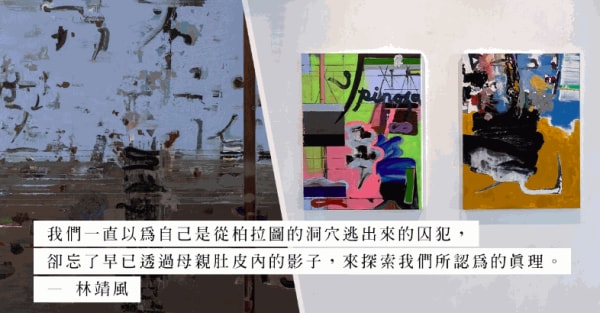

人們窮盡一生的力氣置身於光明之中,徹底地隔絕與黑暗之間的關係

林靖風-夢囈之上|Diva Channel|經濟通 March 1, 2022近年以繪畫作為主要創作媒介的香港藝術家陳育強,於上環畫廊「Contemporary by Angela Li」舉辦以「天雨粟」為主題的個人展覽。其中所展出的一系列結合書法、字詞及圖像的畫作,分別取材自「淮南子.本經訓」裏,所形容的中國神話故事「倉頡造字」:「昔者倉頡作書,而天雨粟,鬼夜哭;」意指人類在成功造字之後,上天懼怕他們會因而荒廢勞動,所以從天降下了榖物,免於發生饑荒。陳育強探索文字與藝術之間的抽象關係,為觀賞者開闢一個以圖像方式來詮釋文字的空間。 形象與意義 畫作裏所涵蘊的文字都是以中文為主要的象徵符號,譬如展覽中的「斷續繼碎」(Connection)、「覺」(Enlightenment)及「此」(Here)等的作品。若是不諳中文的人到來觀賞,或許會錯失瞭解當中意象的機會。然而陳育強在作品中的視覺元素亦作出考量,讓本身没有中文基礎的觀賞者,也可以欣賞畫作中的線條、構圖及色彩。其中以桃紅及豆綠為主色調的作品「磨鏡」(Polishing the Mirror),出現了一個英文名字「Spinoza」。從標題的命名可以分析到,作品是以理性主義哲學家斯賓諾莎(Baruch Spinoza)作為創作主題。斯賓諾莎除了寫作以外,亦以磨鏡片為生。他因為長期吸入玻璃粉塵,最後因為罹患肺結核而逝世。 斯賓諾莎曾在「科學方法理論要錄」(Fragments of a Theory of Scientific Method)論述:「我所指的是知識上的肯定──言語的肯定在於意義上都無關重要;由於語言本質上的不足,即使對方能夠明確地理解言語上的內容,當中真正想要傳遞的意義,早已在表達的時候流失。」(I mean intellectual affirmation—it matters little whether the definition is...Read more